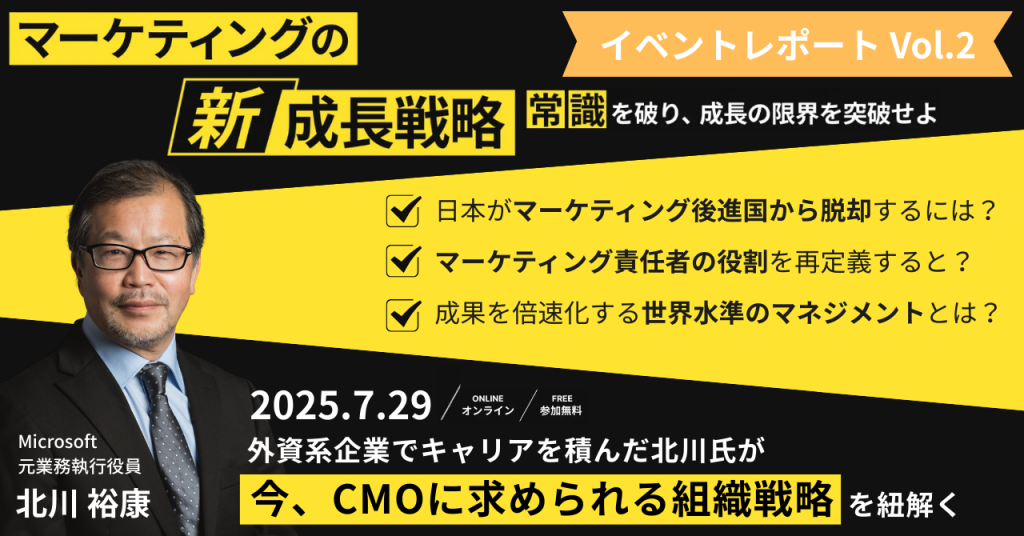

マーケ後進国から脱却「マーケ責任者の役割」の再定義成果を倍速化する世界水準のマネジメントとは

本イベントでは、弊社株式会社エスプール執行役員 タクウィル事業責任者の境田がAI inside株式会社 執行役員 CPO、マイクロソフト株式会社 業務執行役員、シスコシステムズ合同会社 マーケティング本部長など、外資系大手でキャリアを積み、現在はIT/SaaS/AI領域でGTM戦略や組織構築を支援する北川裕康氏と共に成果を倍速化するための「世界水準のマーケティングマネジメント」とは何か、そしてマーケティング責任者に求められる新たな役割について、実践事例を交えてお届けしました。

日本企業とグローバル企業の“桁違い”の差

冒頭で北川氏は、日本のSaaS市場とグローバルベンダーの圧倒的な規模差に触れます。

国内トップのSaaS企業の売上は489億円。一方で、グローバルベンダーの国内売上を見てみると、日本マイクロソフトは1兆1973億円、日本オラクルは2445億円、セールスフォースは2346億円、SAPジャパンは1650億円。まさに桁違いです。

この差は単に製品力だけでなく、組織運営・オペレーション・戦略の成熟度に起因すると北川氏は強調します。日本企業の多くは横並び意識でマーケティングを進めがちですが、世界水準の企業はそれぞれ独自のモデルを築き上げ、差別化を徹底しているのです。

世界の標準は「ザ・モデル」だけではない

国内でよく語られる営業・マーケティングの分業体制「ザ・モデル」。

これはセールスフォース出身の福田氏が提唱したものであり、国内SaaS企業にとって有益な指針となっています。しかし北川氏は「グローバルに正解モデルは存在しない」と指摘します。

グローバル企業ではそれぞれが独自のフレームを作り上げ、進化しています。類似点は多いものの、単一の正解モデルが存在するわけではありません。むしろ、組織やオペレーションも戦略の一部と捉え、自社に最適化した仕組みをつくることこそが本質だと語ります。

ガラパゴス化する日本のマーケティング

北川氏が特に違和感を覚えるのは、Webサイトやマーケティング施策の“ガラパゴス化”です。海外のサイトはシンプルで美しく、ユーザー視点に立った設計が徹底されているのに対し、日本企業のサイトは情報過多で雑然としがちです。

「世界のベストプラクティスを柔軟に取り込み、進化させる姿勢が不可欠」と北川氏は強調しました。

グローバル企業のマーケティング組織論

続いての議題はマーケティング組織のあり方へ。グローバル企業ではCRO 配下(※)のもと、大きく以下3つのチームで構成されることが多いといいます。

・Center of Excellence

ブランディング、オペレーション、マーケティングコミュニケーション、キャンペーン設計などを中央で担う組織。

・フィールドマーケティング/BDR/リテンションマーケティング/パートナーマーケティング

営業・カスタマーサクセスなど現場を支援する組織。

・Operation Excellence

キャンペーンの実行を担う組織。

これに対し日本では、フィールドマーケティングがキャンペーン設計まで担い、オペレーションチームが実行するなどのモデルになっているケースが多い。マーケティングの独立性にこだわるよりも、営業と一体化して成果を出す体制づくりが求められると指摘しました。

※CRO(Chief Revenue Officer/最高収益責任者)配下

グローバル企業は営業とマーケティングが一体化した組織になっているため、CMO(Chief Marketing Officer/最高マーケティング責任者)不要論も起きている。

マーケティングの課題と顧客理解

日本のマーケティング活動では「出会ってすぐに結婚してください」と言わんばかりに、製品訴求に偏りがちです。しかしBtoB企業の意思決定は平均5~6名で行われるとされ、総論反対に傾きやすいです。

さらに、顧客がベンダーに接触するのは意思決定プロセスの57%が進んだ段階であるという現実を踏まえると、マーケティングは製品を売り込むのではなく、顧客の意思決定を支援するインサイトを提供することが不可欠です。良質なパイプラインをつくるためには、適切な情報を適切なタイミングで出す戦略が欠かせません。

MarTech活用の遅れと危機感

もう一つの重要なテーマがMarTech(マーケティングテクノロジー)です。2025年のカオスマップでは15,384のソリューションが掲載され、毎年1,000単位で増加しています。

しかし日本企業では十分に活用できていないのが現状。

海外ベンダーが日本市場を軽視する傾向もあり、最新のテクノロジーが入ってこない問題も存在します。

北川氏は「AIを含むMarTechの活用は必須。活用できなければ日本のマーケティングは後進国化しかねない」と強い危機感を示しました。

CMOに求められる役割

こうした背景を踏まえ、これからのCMOには以下が求められると北川氏はまとめます。

・ビジネス戦略立案への参加とGTM戦略でのマーケティング施策の立案

・世界のベストプラクティスとMarTechを活用した、独自の仕組みづくり

・インサイトで刺激するチャレンジャー型マーケティングの実践をリード

・プロフェショナルスキル、リーダシップスキルおよび、テクノロジーの知識をメンバーが身につけている状態で、組織的に底上げできる仕組みづくり

これからのCMOは単なるプロモーション責任者ではなく、経営に直結する戦略ドライバーとしての役割が期待されます。

ビジョンと成熟度モデルで未来を描く

北川氏が繰り返し強調したのは「ビジョン」の重要性です。日本企業はパーパスやミッションを掲げる一方、しっかりとしたビジョンに向けた行動が足りていない傾向にあります。

5年後のマーケティング組織のあるべき姿=ビジョンを定義することが大切です。

そこで活用できるのがCMMモデル(能力成熟度モデル)。組織やオペレーションを5段階で評価し、現在位置を把握した上で次のステップを定義する。こうしたアセスメントを通じ、継続的に改善していくことがグローバル基準の成長には不可欠です。

Go To Market戦略とABMの実践

具体的なGTM戦略においてマーケティングが担うのは「セグメントごとにパイプラインをつくること」。以下のステップが求められます。

- ターゲットセグメントを明確化

- そのセグメントで有効なトレンド・課題をテーマ設定

- マーケティングがテーマを基点に活動、BDR/SDRがアウトバウンドを展開、営業がクロージング

ABMが世界的に発展した背景も、こうしたセグメント戦略の明確さにあると解説しました。

マーケティングと営業の視点の違い

マーケティングと営業は共に収益を目指しますが、アプローチは異なります。

・マーケティング:お金を通じて新規ビジネスを創出

・営業:既存顧客に直接向き合い、アップセル・クロスセルを実現

つまり、マーケティングは「お金を使って未来の売上を生む」役割なのです。北川氏自身の報酬も「マーケティングが生んだパイプラインから実際にクロージングされた収益」で決まっていたといい、その視点が成果の質を大きく高めると語りました。

まとめ:世界基準の視座で日本企業を進化させる

本セッションを通じて浮かび上がったのは、日本企業のマーケティングはまだ「国内標準」に留まり、グローバル基準とのギャップが大きいという現実でした。

北川氏は「完璧な組織や戦略は存在しない。重要なのは改善を続けること」だと強調しました。

今後、日本企業が世界と肩を並べて成長するためには、グローバル水準の視座とテクノロジーの積極活用、そして未来を描くビジョンが欠かせないでしょう。

この記事の監修者

-

清水 聖子

株式会社エスプール

ヒューマンキャピタル事業部 ニアバウンド支援部 サービス推進グループ

-150x150.png)

-1-150x150.png)