エンタープライズ企業(大手企業)をターゲットとした新規開拓は、意思決定プロセスが複雑で接点構築が難しい傾向があります。

特に、従来の営業手法では成果が出にくいです。このような状況に対する新たな打ち手として、「ニアバウンド営業」という概念が注目されています。

ニアバウンドとは、企業や個人が持つ既存のネットワークを活用し、紹介やつながりを通じて見込み顧客に接触する手法のことです。いわば「信頼の連鎖」を起点に営業機会を創出するアプローチであり、相手の心理的障壁を下げたうえで商談につながります。

本記事では、ニアバウンド営業の全体像を「アウトバウンド」 「インバウンド」との比較の中で整理し、その戦略的意義と導入上の留意点を詳しく解説します。

ニアバウンドとは?

営業活動の難易度が年々上がる中で、新しい戦略として注目されているのが「ニアバウンド営業」です。アウトバウンドでもインバウンドでもない、第三の営業手法として、大企業開拓における突破口となりつつあります。

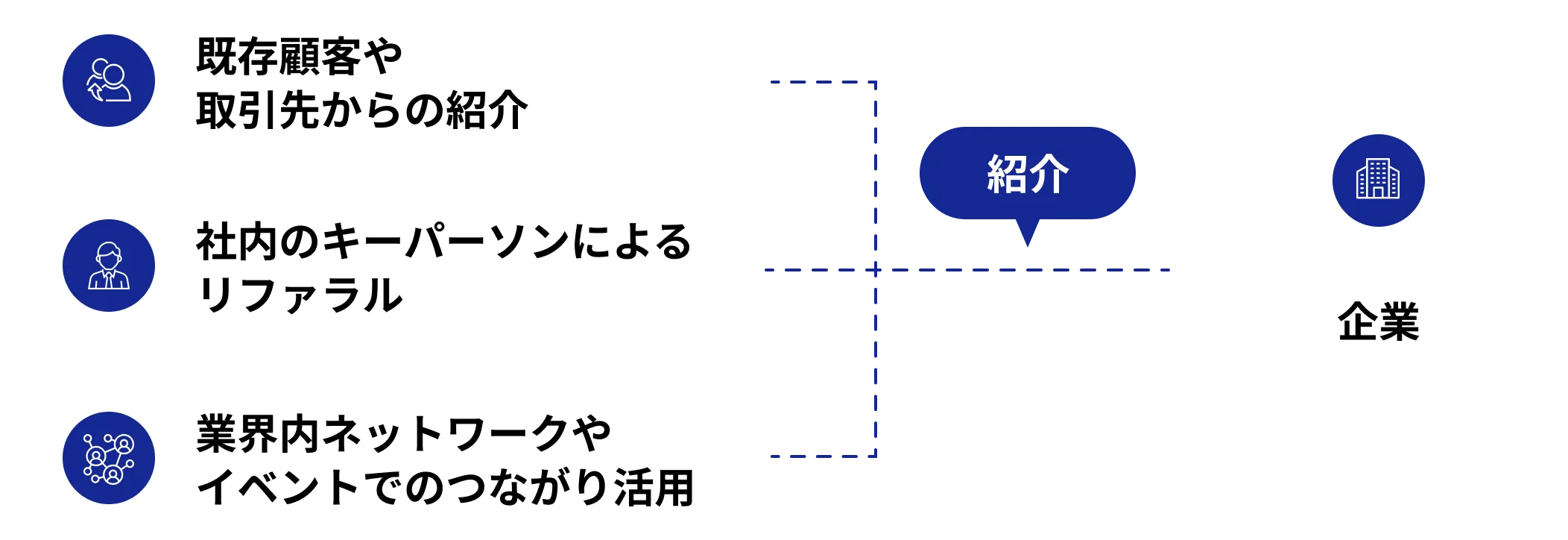

ニアバウンドとは、既存の人脈やつながりを活用して、見込み顧客へのアプローチを仕掛けていく営業手法のことです。例えば、以下のような経路から商談機会を創出します。

ニアバウンドにおける商談機会の創出経路

従来、こうしたアプローチはアウトバウンド施策の一部として扱われてきました。

しかし、近年では「紹介」を軸にした戦略的な営業活動として独立させ、組織的に強化する企業が増えています。ニアバウンドの特徴は、特にターゲット企業に「誰が紹介するのか」 「なぜ今会いたいのか」といった文脈を明確にしながら接点を築く点にあります。

ニアバウンドが注目される背景と流れ

3つの営業手法の特徴

アウトバウンド

- 企業から一方的に連絡

- 即効性はあるが

拒否反応も多い - 人件費・負担が大きく

効率が落ちやすい

インバウンド

- 育成顧客からの問い合わせ

- 成約率が高いが

即効性には欠ける - リード数が不足しやすい

ニアバウンド

- 既存のつながりからの紹介

- 決裁者に届きやすく

商談の質・スピードが高い - 信頼ネットワークを活かす

戦略性が求められる

時代とともに進化する営業手法

営業の世界では、時代と共に有効なアプローチ方法が変化してきました。営業手法は、アウトバウンドからWebマーケティング連動型のインバウンド、そして中間のニアバウンドへと変化しています。

下記3つの営業フェーズを順を追って理解することが、ニアバウンドの重要性を理解する第一歩です。

- フェーズ①|アウトバウンド営業

- フェーズ②|インバウンド営業

- フェーズ③|ニアバウンド営業

フェーズ①|アウトバウンド営業

アウトバウンド営業とは、企業側から顧客に対して積極的にアプローチするプッシュ型の手法です。主に電話営業や飛び込み訪問、メールDMなどが含まれます。

この方法の最大の特徴は「顧客の関心に関係なく接点をつくること」です。

大量のリストに対して一律にアプローチを行うため、即効性が期待できる反面、同じリストを使うと効率や反応率が低くなりがちです。

過去主流だったこの手法も、現在は営業電話へに対する拒否反応が高まっているため、成果が出づらくなってきています。営業担当者の心理的負担や人件費の増加といった問題も見逃せません。

一方で、特定の業種やBtoBの一部領域では、今もなお有効な手法であり、使いどころを見極めた運用が求められます。

フェーズ②|インバウンド営業

インバウンド営業とは、顧客からの問い合わせや資料請求といった「能動的なアクション」に対して対応する営業スタイルです。コンテンツマーケティングやSEO、SNSなどを活用し、見込み顧客を育成する流れが中心になります。

この手法の魅力は、顧客側に一定の関心があるため、アプローチの段階から成約率が高い点にあります。また、営業担当者がリード獲得に時間を割く必要がなくなり、より効率的に業務に取り組むことができます。

ただし、実際の問い合わせ数が限られるため「リード数が足りない」といった課題に直面しやすいです。問い合わせを待つという特性上、即効性には欠ける場合もあります。

こうした背景から、インバウンドだけでは補えない部分をニアバウンドが担うようになっています。

フェーズ③|ニアバウンド営業

上記2つの手法が持つ限界を補う形で注目されているのが、ニアバウンド営業です。

この手法は、既存の人脈やネットワークを活用し、見込み企業への商談機会を創出するものです。

いわゆる「紹介」を軸とした営業戦略であり、信頼できる人物からの紹介により、決裁権を持つ役職者に直接アプローチできます。ニアバウンドでは、以下のような経路で商談を組み立てます。

- 社内のキーパーソンによるリファラル

- 既存取引先からの紹介

- 業界内ハブ人材とのネットワーキング

このアプローチは、インバウンドやアウトバウンドではリーチできなかった層との接点構築に有効です。紹介を通じて得られる信頼のバトンは、初回接触の心理的ハードルを大幅に下げるため、商談の質・スピードともに向上が期待できます。

また、SNSやメディアを通じて、企業と企業、個人と企業の関係性が可視化される時代になったことも、ニアバウンドを後押ししています。接点が見えやすくなった分、意図的にネットワークを設計する営業戦略の価値が高まっているのではないでしょうか。

ニアバウンドが注目される背景と流れ

ニアバウンド戦略を営業に取り入れるメリット

-

決裁者への効率的な

アプローチが可能になる1 -

信頼性の高い紹介による

商談機会の獲得が可能になる2 -

営業活動の効率化と

時間短縮につながる3 -

大企業との取引機会が

生まれやすい4

ニアバウンド営業は、特にスタートアップや新規事業部門にとって、大企業との接点構築において有効な手段です。

ここでは、ニアバウンド戦略を営業活動に組み込むことで得られる代表的な効果について4点解説します。

ニアバウンド戦略を営業に取り入れるメリット

- 決裁者への効率的なアプローチが可能になる

- 信頼性の高い紹介による商談機会の獲得が可能になる

- 営業活動の効率化と時間短縮につながる

- 大企業との取引機会が生まれやすい

メリット①|決裁者への効率的なアプローチができる

ニアバウンドの最大の利点は、企業の意思決定者層に対して、初動から接触できる確率が高まる点にあります。従来のアウトバウンド営業では、受付や担当者止まりでアプローチが遮断されることが多く、決裁者との接点構築には時間と労力を要していました。

一方、ニアバウンドでは、紹介者が相手企業内のキーパーソンと直接関係を持っているため、初回のコンタクト時点で「紹介という信頼」が担保されます。その結果、単なる情報収集や資料送付にとどまらず、初回から本質的な商談がスタートできる可能性が高まります。

このように、意図した相手に短期間でアプローチできる仕組みを持つことで、リードタイムの短縮と営業工数の削減を同時に実現できます。これらのメリットは特に、営業資源が限られる中小企業やスタートアップにとって有効です。

メリット②|信頼性の高い紹介による商談機会の獲得が可能になる

紹介という形式は、営業行為に「第三者の信頼」という価値を加えます。初回の提案において最も障壁となるのが「この企業は信用できるか?」という相手の心理的な不安です。

ニアバウンド営業では、紹介者がその信頼の橋渡し役となることで、この障壁を取り除きやすくなります。

紹介を通じて商談機会を得た場合、相手企業は事前に下記のような背景を理解しているケースがほとんどです。

「どのようなサービスを提供する会社なのか?」 「なぜこの企業を紹介者が勧めたのか?」

紹介ベースの商談は一般的なテレアポや問い合わせ経由の商談と比較して、明確に優位性があります。

また、紹介者の立場や企業との関係性によっては、紹介先企業の内部情報を把握しやすくなります。ミスマッチの少ない営業展開が期待できるため、非常に効率的です。

メリット③|営業活動の効率化と時間短縮が可能になる

ニアバウンド営業は、営業プロセスの複数ステップを一気に短縮する効果を持ちます。通常の営業では、認知→関心→商談→決裁といったプロセスを段階的に進めていく必要があります。

しかし、紹介経由の場合、その多くのステップを圧縮することが可能です。例えば、紹介者が事前に相手企業に自社サービスを紹介しておくと、商談をスムーズに進められます。

1件あたりにかかる商談準備時間やフォローアップ回数を削減できるため、営業活動全体も効率的です。

また、紹介の質が高ければ成約率も向上するため、組織全体の営業生産性も高まります。

メリット④|スタートアップ企業や新規事業部門も大企業と取引しやすい

スタートアップ企業や新規事業の部門にとって、大企業との取引実績は信頼の証となります。

しかし、立ち上げ間もない企業には、大企業との接点を持つこと自体が大きなハードルと言えます。その理由の一つが、大企業側が慎重に取引先を選定する傾向にあるためです。

ニアバウンド営業は、このような信頼形成が難しい状況でも、紹介者のネットワークを活用することで、大企業との初期接点を得やすくします。紹介という手段を通じて、まだ市場での知名度が高くないサービスや企業でも「第三者の推薦」という形で信用を獲得し、対等な立場で商談を始められます。

また、大企業の複雑な意思決定構造に対しても、紹介者が関係部門やキーパーソンとの導線を持っていれば、短期間で複数の関係者と接点を持つことが可能になります。これにより、スタートアップ企業が最短距離で有力顧客を獲得する流れをつくることができます。

ニアバウンドを自社戦略に盛り込む方法

ニアバウンドを営業戦略に組み込む3ステップ

ニアバウンドを営業戦略に組み込む3ステップ

-

step1

ターゲティング

-

step2

パートナーの選定

-

step3

紹介の依頼と商談

ニアバウンド営業を戦略的に機能させるには、偶発的な紹介に頼るのではなく、組織的かつ再現性のあるプロセスとして設計する必要があります。

単なる人脈活用ではなく、「誰に、誰から、どのように」紹介を得るかを明確にし、営業活動全体に組み込むことで効果が最大化します。

導入プロセスは、次の3つのステップです。

ニアバウンドを自社戦略に盛り込む方法

- step①|ターゲティング

- step②|パートナーの選定

- step③|紹介の依頼と商談

以下、それぞれのステップについて具体的に解説します。

step①|ターゲティング

ニアバウンド営業を機能させるには、まず狙うべき企業像を明確にする必要があります。どのような業種・規模・課題を持つ企業に接触したいのかを定義することが、すべての起点です。

ターゲティングを曖昧なまま進めてしまうと、紹介依頼の段階で相手に伝わらず、成果が出にくくなります。

また、ターゲット企業内のどの部門に対して、どのような立場の人物へ接触したいのかという点まで落とし込むことが重要です。狙いを明確にし、しっかり伝えることで、紹介者側も「誰を紹介すればいいのか?」が分かりやすくなります。

さらに、ターゲティングの精度を高めるには、自社の過去のクライアントを確認することをおすすめします。過去の商談や成約データから共通点を抽出すると、再現性のあるターゲットリストを構築可能です。

step②|パートナーの選定

ターゲットが明確になった後は、それらの企業を紹介してくれそうなパートナーを選定します。ここで言うパートナーとは、以下のようなネットワークを持つ個人や企業のことです。

- 自社の既存顧客・取引先

- 社内キーパーソンやOB・OG

- 業界内で信頼を得ているハブ人材

この段階で重要なのは、「関係性の強さ」ではなく、「相手企業との導線があるかどうか」です。単に顔見知りであるという関係性ではなく、紹介の実行に繋がるだけの接点や信頼があるかが判断基準になります。

選定されたパートナーとは、事前にすり合わせを行い、自社の営業意図やターゲットに関する情報を共有しておく必要があります。このひと手間が、紹介の質と商談成功率を左右する要素になります。

step③|紹介の依頼と商談

最後のステップでは、選定したパートナーに具体的に紹介を依頼します。ここで意識すべきなのは、以下のような背景を明確に伝えることです。

「なぜその企業に会いたいのか?」「今、紹介してもらう意義は何か?」

紹介を依頼する側が目的やタイミングをはっきりさせることで、パートナー側も安心して紹介できるようになります。紹介者にとっても自身の信用が関わる行為である以上、背景が曖昧なままでは動きにくくなります。

紹介が成立した後は、速やかに商談を設定し、相手企業の関心度や課題をヒアリングすることが重要です。初回の打ち合わせに入るときは、紹介された企業としての立ち位置を活かしつつ、相手の課題に即した提案をしましょう。

ニアバウンドを導入する上での重要なポイント

ニアバウンドを成功させるうえで押さえておくべき4つの視点

-

精緻なターゲティングの実施

1 -

継続的な関係性構築

2 -

大企業取引の重要性の理解

3 -

紹介の背景の明確化

4

ニアバウンド営業において、場当たり的に紹介を求めても継続的な成果にはつながらず、結果的に営業活動全体の効率を損なうリスクもあります。

そこで、ニアバウンドを成功させるうえで押さえておくべき4つの視点を紹介します。

- 精緻なターゲティングの実施

- 継続的な関係性構築

- 大企業取引の重要性の理解

- 紹介の背景の明確化

ポイント①|精緻なターゲティングの実施

ニアバウンド営業では、ターゲットが曖昧なまま進めてしまうと、紹介者にとっても依頼内容が不明瞭となり、動きにくくなります。結果として、商談につながらない「浅い接点」が増え、営業効果が下がります。

このリスクを避けるためには、ターゲティングを徹底する必要があります。業種・業界・従業員規模・抱える課題など、複数の切り口で候補企業を絞り込み、「なぜこの企業と会いたいのか」を説明できる状態にしておくことが不可欠です。

また、営業部門だけでなく、マーケティング部門や事業部とも連携し、企業として一貫性のあるターゲット定義を共有しておくと、パートナーや紹介者にとっても紹介先が選定しやすくなります。

ポイント②|継続的な関係性構築

ニアバウンド営業は一度の紹介で終わるものではなく、長期的な関係構築を通じて継続的な成果を上げていく仕組みです。したがって、紹介者との関係性を「一過性の協力関係」として捉えるのではなく、「信頼に基づいたパートナーシップ」として維持・育成する必要があります。

そのためには、以下のような取り組みが有効です。

- 紹介後の進捗を定期的に報告する

- 成果が出た際はフィードバックと謝意を伝える

- 相手の事業にも貢献できる情報や人脈を提供する

紹介者との相互支援体制を構築すれば、「この企業になら紹介しても問題ない」という心理的な安心感が生まれ、紹介頻度や質の向上につながります。これは、短期成果よりも中長期的な営業基盤を築くうえで不可欠な要素です。

ポイント③|大企業取引の重要性の理解

ニアバウンド営業は、特に大企業をターゲットとする際に強い効果を発揮します。なぜなら、大企業は組織構造が複雑で、インバウンドやアウトバウンドでは意思決定層にたどり着きにくいからです。

また、大企業は1件の成約によるインパクトが大きく、1社との取引が売上全体に与える影響も無視できません。特にスタートアップや新規事業部門にとっては、ブランド力のある企業との実績が他の営業活動にも波及効果をもたらします。

大企業との取引がもたらすメリットを社内で共有することで、ニアバウンド営業への組織的な取り組みが強化できると言えます。

ポイント④|紹介の背景の明確化

紹介を依頼する際には「誰に紹介してもらいたいか」だけでなく、以下のような背景を明確にしておく必要があります。

「なぜ、そのタイミングで紹介が必要か?」 「どのような切り口で話をしてほしいか?」

紹介者は、自社の代理として企業に接点を持つ役割を担います。そのため、伝える情報が不十分だと、誤った期待値での商談が発生し関係性の信頼性を損なう恐れがあるため、注意してください。

したがって、紹介依頼時には以下の情報を整理して伝えることが重要です。

- なぜ紹介先企業に会いたいのか

- 紹介のタイミングが今である理由

- 自社の強みと提供価値

これらの要素を端的にまとめて提示することで、紹介者の行動をスムーズに促し、紹介先との信頼ある関係構築にもつながります。

タクウィルセールスはニアバウンドの概念を取り入れた新しいサービス

タクウィルセールスを使って、

エンタープライズ決裁者の商談創出を!

タクウィルセールスは、エンタープライズ企業への商談獲得を支援するサービスであり、近年注目される「ニアバウンド営業」を戦略的に取り入れている点が大きな特長です。

ニアバウンドとは、既存の人脈やネットワークを活用して見込み顧客とつながる営業手法であり、特に大企業のように意思決定プロセスが複雑な相手に対して高い効果を発揮します。

タクウィルセールスでは、社外顧問が保有する信頼性の高い人脈を活かすことで、決裁者層への効率的なアプローチを実現。エンタープライズ企業の開拓においてよくある「接点がつくれない」 「商談化しない」といった課題を解決し、確度の高い商談創出を支援します。

成果報酬型で導入ハードルも低く、現代の営業戦略にフィットした次世代の営業支援サービスです。